「Laravelの中に、自分の手応えがあった」——現場で見つけた、地味だけど確かな一歩

今日はよろしくお願いします!さっそくですが、エンジニアを目指したきっかけから聞かせてもらえますか?

よろしくお願いします!きっかけは高校2年生のときですね。WordPressのテーマをいじるバイトをしたのが始まりで、気づいたらコードを見るのが好きになっていました。

高校生でWordPressバイトはすごいですね!そこからどうやってLaravelにたどり着いたんですか?

最初はPHPをコピペでしか書けなかったんですけど、大学に入ってからLAMP構成をちゃんと学んで。制作会社のアルバイトでLaravelを触る機会をもらって、そこでようやく「自分で動かせる」という感覚を持てました。

「コピペPHP」から卒業!自分でWebアプリが作れる手応え

WordPressのテーマをいじるアルバイトを通じて、なんとなくコードと触れ合うようになった高校時代。リュウセイさんのエンジニアとしての原点は、意外にもそんな身近な場所から始まったんだね。当時の彼は、PHPのコードを「コピペで動けばOK」くらいの認識だったそう。僕も駆け出しの頃は、まさにそんな感じだったのを覚えてるよ。

しかし、大学に入り、情報系の友人の影響もあって、彼はWebアプリケーションの基礎となるLAMP構成(Linux, Apache, MySQL, PHPの組み合わせ)を体系的に学び始めた。そこで初めて、PHPがどのようにWebサーバーやデータベースと連携して動いているのかを理解したんだ。

そして、転機が訪れたのは、とあるWeb制作会社のアルバイト。そこで彼は、当時注目され始めていたPHPフレームワーク「Laravel」に初めて触れた。

「それまでは、コードを書いても、なんとなく動いているという感覚でしかなかったんです。でも、Laravelを使ってDBからデータを引っ張ってきて、それを画面に表示する、みたいな簡単な機能でも、『あ、これなら自分でWebアプリケーションが作れるんだ』って、はっきりとした手応えを感じられました」

この「自分で動かせる」という感覚が、彼の学習意欲に火をつけたんだね。フレームワークがもたらす開発効率の高さと、MVCモデルのような設計思想に触れることで、彼はプログラミングの奥深さに気づいていったそう。Laravelの学習コストの低さや豊富な情報も、彼のような初学者には大きなアドバンテージだったはずだ。

大学で身につけた「基礎」とアルバイトで得た「実践」

リュウセイさんは、大学での座学と、制作会社でのアルバイトという二刀流でスキルを磨いていったんだ。

「大学の授業では、アルゴリズムとかデータ構造とか、Webアプリとは直接関係ないように見える基礎的な部分を学びました。最初は『これ、いつ使うんだろう?』って思うこともあったんですが、いざプロダクト開発の現場に出ると、その基礎がすごく大事だと痛感します。例えば、データベース設計一つとっても、正規化の知識がないと後々破綻しかねないですからね」

そしてアルバイトでは、Laravelを使って実際にクライアントのWebサイトやシステムを開発する中で、設計からデプロイまでの流れを体験したという。

「最初は簡単な機能追加や既存コードの改修がメインでした。でも、先輩エンジニアのコードを読んで、『こんな書き方があるのか!』って衝撃を受けることも多かったです。特に、テストコードの書き方や、コードレビューの文化に触れたのは大きかったですね。個人開発だと、どうしても自己満足で終わってしまう部分があるので、『他人が読んで理解できるコード』の重要性を肌で感じました」

現場での実践を通じて、彼は独学では得られなかった「チーム開発の視点」や「品質意識」を身につけていったんだ。

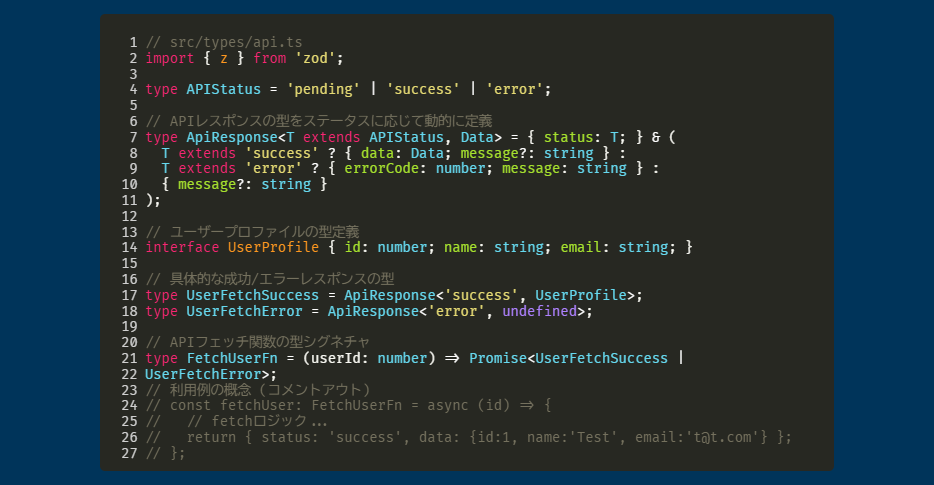

リュウセイさんのこれまでの経歴と技術スタック

- 高校2年生WordPressテーマいじりバイトでプログラミングと出会う高校時代のアルバイトで、WordPressのテーマをカスタマイズ。この時、PHPのコードに初めて触れ、漠然と「コードを見るのが好き」という感覚を抱きました。まだコピペが中心で、深く理解はしていませんでした。

- 大学1年生LAMP構成を体系的に学習大学に入学後、独学でWebアプリ開発の基礎となるLAMP構成(Linux, Apache, MySQL, PHP)を学び始めました。この頃から、それぞれの技術がどのように連携してWebサービスを動かしているのか、その仕組みを理解する楽しさを知りました。

学習技術スタック

- PHP (基礎)

- MySQL (基礎)

- Linux (コマンドライン操作)

- Apache (Webサーバーの仕組み)

- 大学2年生Web制作会社でのアルバイトでLaravelと出会うWeb制作会社でアルバイトを開始。そこでPHPフレームワーク「Laravel」を使った開発に携わり、「自分でWebアプリが作れる」という確かな手応えを感じました。主に既存サイトの機能改修や、簡単な新規機能の実装を担当。初めてコードレビューを経験し、現場の開発フローを学びました。

業務で使った技術スタック

- PHP (Laravel)

- MySQL

- HTML/CSS

- JavaScript (jQuery中心)

- Git / GitHub (コードレビュー、プルリクエスト)

- 大学3年生 春長期インターン応募・就職を見据えた個人開発開始長期インターンへの応募を開始。制作会社での経験を活かし、ポートフォリオとして「Laravel + Vue.js」のWebサービスを個人で開発し始めました。面接では、アルバイトでの経験や個人開発への取り組み、そしてPHPへの情熱をアピールしました。

個人開発技術スタック

- PHP (Laravel)

- Vue.js

- PostgreSQL

- 大学3年生 夏toC向けSaaS企業のバックエンド長期インターン開始念願の長期インターンを開始。toC向けSaaSプロダクトのバックエンド開発に参画し、主にLaravelとPostgreSQLを使ったAPI開発やDB設計を担当。新しい機能の企画段階から関わる機会も増え、PdM(プロダクトマネージャー)やフロントエンドエンジニアとの連携の重要性を実感しています。

業務で使っている技術スタック

- PHP (Laravel, Lumenなど)

- PostgreSQL

- RESTful API設計

- Docker

- AWS (EC2, RDSなど)

- GitHub Actions (CI/CD)

- 現在テックリードを目指し、テストコードと設計に注力インターン継続中。新規機能開発のリーダー的な役割も任されるようになり、テストコードの品質向上や、スケーラビリティを意識した設計に取り組んでいます。将来的には、PHPのスペシャリストとしてテックリードを目指すことを目標に掲げています。

現在のメイン技術スタック

- PHP (Laravel, テスト駆動開発)

- PostgreSQL (パフォーマンスチューニング)

- Redis (キャッシュ)

- Docker / Kubernetes (運用)

今後の学習ロードマップ

- DDD (ドメイン駆動設計)

- マイクロサービスアーキテクチャ

- Go言語 (新規技術習得)

- AWSのより深い知識 (Fargate, Lambdaなど)

制作会社のアルバイト経験が活きた!僕の長期インターン突破戦略

大学での基礎学習と、制作会社での実践経験。この二つが、リュウセイさんの土台を作ったわけですね。でも、そこから「長期インターン」にステップアップするのは、また別のハードルがあったんじゃないですか?

はい、そうですね。制作会社では色々なサイトに触れましたが、一つのサービスを長期的に育てていくSaaS開発に興味が湧いてきて。いざ応募するとなると、ポートフォリオの作り方とか、面接でのアピール方法とか、結構悩みました。

なるほど。制作会社のアルバイト経験があったとはいえ、SaaS系のスタートアップへの応募となると、求められるスキルセットも少し変わってきますもんね。リュウセイさんは、どんな戦略でインターンを勝ち取ったんですか?

はい。僕が意識したのは、「経験の再現性」と「技術への探究心」を見せることでした。特に、アルバイトで培ったチーム開発の経験と、個人開発で踏み込んだ技術への取り組み方をアピールしました。

アルバイト経験を「実践力」としてアピール!

長期インターンに挑むにあたり、リュウセイさんがまず武器にしたのは、Web制作会社でのアルバイト経験だったそう。

「アルバイトで実際の開発現場を経験できたのは大きかったです。履歴書や面接では、ただ『Laravelを使いました』と書くのではなく、『お客様の要件を聞いて、それをどうコードに落とし込んだか』とか、『コードレビューで指摘された点をどう改善して、品質向上に繋げたか』といった、具体的なエピソードを話すようにしました」

彼が特に強調したのは、単にコードを書けるだけでなく、「チームで開発する上で必要なコミュニケーション能力」や「課題解決へのアプローチ」。例えば、要件定義の難しさや、リリースまでのタスク管理の工夫など、実際の業務で直面したリアルな課題と、それに対する彼の行動を具体的に語ることで、即戦力に近いポテンシャルをアピールできたんだね。

「ポートフォリオとして見せられるような大規模なサービスはまだ作れていませんでしたが、その分、アルバイトで経験した『プロの現場での開発プロセス』や『技術への向き合い方』を、自分の言葉でしっかりと伝えることを意識しました」

PHPへの深い「探究心」をアピールする個人開発

アルバイト経験に加えて、リュウセイさんが長期インターン選考で重視したのは、「個人開発」だった。

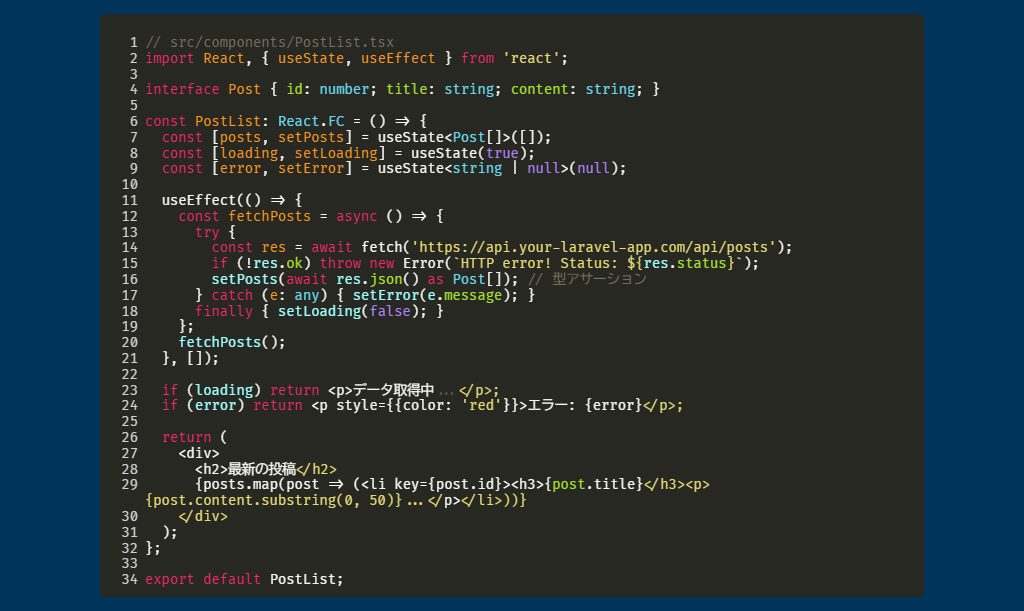

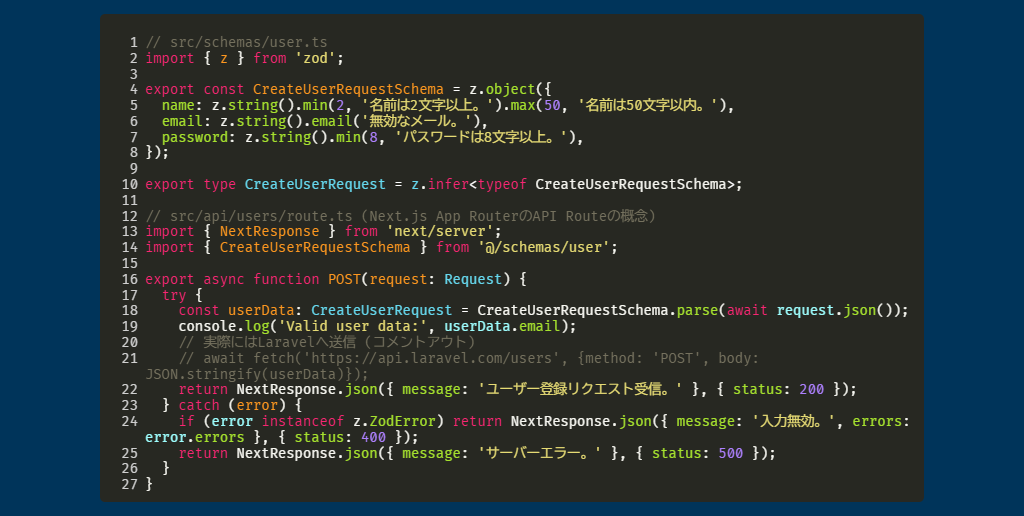

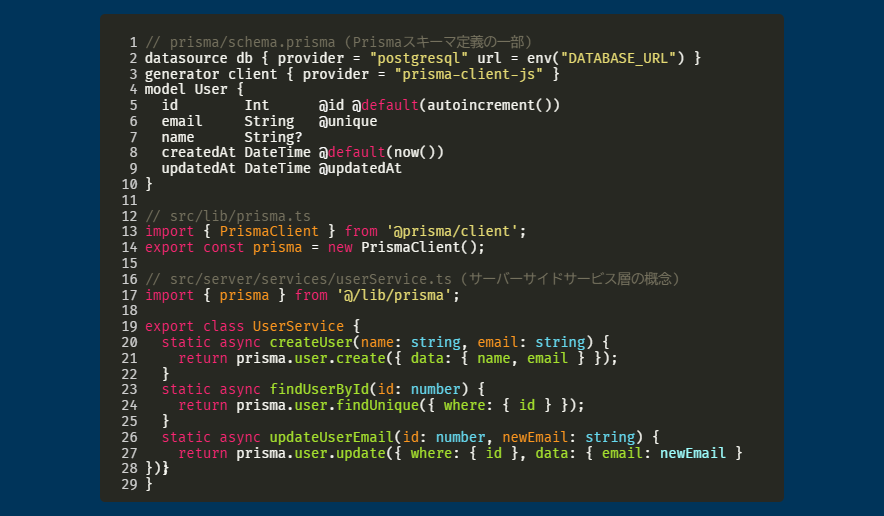

「制作会社のアルバイトではLaravelを使っていたので、その知識をさらに深めたいと思って、個人的にSaaSっぽいWebサービスをLaravelとVue.jsで作ってみました。データベースはPostgreSQLにして、RESTful APIの設計とか、Dockerでの環境構築とか、アルバイトでは経験できなかった部分にも挑戦しましたね」

彼は、ただ動くものを作るだけでなく、「なぜこの技術選定をしたのか」「どういう設計思想で書いたのか」といった、技術的な背景や意思決定プロセスを明確に説明できるように準備したという。GitHubのリポジリには、コミット履歴はもちろん、README.mdにはプロジェクトの目的や技術スタック、工夫した点などを詳細に記述。

「面接では、個人開発で直面した課題や、それをどう解決したか、みたいな具体的な質問が多かったです。例えば、『N+1問題にどう対処しましたか?』とか、『トランザクション管理で意識したことは?』とか。そういう突っ込んだ質問にも、自分の言葉で答えられるように、徹底的に準備しました」

彼の話からは、単にPHPが「書ける」だけでなく、「PHPという言語と、そのエコシステムを深く理解し、常に新しい知識を吸収しようとしている」という、エンジニアとしての本質的な探究心が伝わってくるよね。これは、どんな企業も求める資質だと思うな。

面接で伝えた「サービスを育てる」情熱

最後の決め手となったのは、彼が「SaaS開発」への強い情熱を持っていたこと。

「制作会社での仕事も面白かったんですが、どうしても『作って終わり』になってしまう感覚があって。僕は、リリースした後もユーザーの声を聞きながら、機能を改善したり、新しい価値を提供したりする『サービスを育てていく』開発に魅力を感じていたんです」

彼は面接で、SaaSというビジネスモデルへの理解と、その中でPHPエンジニアとしてどのように貢献したいかを具体的に語ったという。例えば、「ユーザーの行動ログを解析して、改善提案をしてみたい」とか、「高速なAPI設計で、ユーザー体験を向上させたい」といった具体的なイメージを伝えることで、企業側も彼が自社のプロダクトに深く関心を持っていることを感じ取れたはずだ。

「技術力だけじゃなくて、『このプロダクトを、このチームと一緒に、もっと良くしていきたいんです!』っていう情熱を、ストレートに伝えたのが良かったのかもしれません。僕の場合、PHPがメインのバックエンドエンジニアとして応募したので、『サービスの根幹を支える部分で、確実に価値を出したい』という意思を強くアピールしましたね」

プロダクトへの貢献意欲や、サービスを成長させることへの熱意は、スキルレベル以上に企業が重視するポイントだよね。リュウセイさんは、まさにその部分をしっかりと伝えられたからこそ、長期インターンの内定を勝ち取れたんだと僕は思います。

SaaS開発の最前線!LaravelとPostgreSQLで挑むリアルな開発現場

経験と情熱で掴み取った長期インターン、素晴らしいですね!そして、見事に内定を掴み、現在インターンとして働いているわけですが、実際の現場はどうですか?

正直、入社してからの毎日が勉強と挑戦の連続です。想像以上に学ぶことが多くて、毎日必死にキャッチアップしています。でも、その分すごく充実していますね。

リアルな声、ありがとうございます!具体的に、どんな業務を担当していて、どんな時に「壁」を感じましたか?

はい。最初は既存機能の改修やテストコードの追加から始まり、最近は新規機能のAPI設計・実装も任せてもらえるようになりました。特に、初めて複雑なDBマイグレーションに挑戦した時と、本番環境でのエラーログ分析は大変でしたね。

入社初日に圧倒された「マイクロサービス的な構成」と大規模DB

インターン初日、リュウセイさんが配属されたのは、toC向けSaaSプロダクトのバックエンドチーム。プロダクトのコードベースを見て、彼はまずその規模と複雑さに圧倒されたという。

「制作会社でのLaravel経験があったので、ある程度は大丈夫だろうと高を括っていました。でも、インターン先のシステムは、単一のLaravelアプリケーションではなく、複数のマイクロサービスが連携して動いているような構成で…。それぞれのサービスがどんな役割を持っていて、どう連携しているのかを把握するのに、まず一苦労でした」

特に彼が驚いたのは、データベースの規模と、その設計の奥深さだった。

「僕が担当したのはPostgreSQLなんですけど、テーブルの数が尋常じゃなくて。しかも、各テーブル間のリレーションがすごく複雑で、最初のうちは『今、自分がどこのテーブルを触っているのか』すら分からなくなることがありました。先輩から、『データの整合性を保つことの重要性』や『将来的なスケーラビリティを考慮した設計』について教わった時は、自分の知っていたDB知識がまだまだ浅かったと痛感しましたね」

入社当初は、既存のAPIの軽微な修正や、テストコードの追加などが主な業務だったそう。初めてのプルリクエスト(PR)では、命名規則やコーディング規約、可読性など、多岐にわたるレビューコメントが返ってきたという。

「自分の書いたコードが、こんなにも詳細にチェックされるのかと驚きました。最初はへこみましたけど、一つ一つのコメントがすごく具体的で、『なぜそのように書くべきなのか』まで丁寧に教えてくれるんです。このコードレビューの文化があったからこそ、短期間で質の高いコードを書けるようになったと実感しています」

僕が任された初めての機能実装と、本番エラーとの戦い

数ヶ月が経ち、リュウセイさんは新規機能のAPI設計・実装を任されるまでに成長した。それは、ユーザーが過去の利用履歴を検索・フィルターできる機能で、複雑なクエリやデータ加工が求められるタスクだったという。

「この機能の実装で一番苦労したのは、複雑なDBマイグレーションです。既存のテーブル構造を大きく変更する必要があったんですが、本番環境のデータに影響を与えないように、慎重に進めなければなりませんでした。開発環境で何度も試行錯誤して、先輩にレビューしてもらいながら、ようやくマイグレーションを完成させました」

そして、もう一つの大きな壁が、本番環境でのエラーログ分析だった。

「ある日、僕が実装した機能の一部で、本番環境でユーザーからのアクセスが急増した時に、データベースへの負荷が高まってエラーが発生するという問題が起きました。最初は自分のコードが悪いのかと焦ったんですが、先輩と一緒にSentryやCloudWatch Logsといったツールでエラーログを詳細に分析していくと、実は特定のクエリがボトルネックになっていることが分かって。SQLのインデックス最適化や、Redisを使ったキャッシュ導入でパフォーマンスを改善することができました」

この経験を通じて、彼は「開発したコードが、実際にユーザーの手に届いた時にどう動くのか」という、より実践的な視点と、「問題発生時の原因究明と解決能力」を身につけていった。

「開発環境で動けばOK、では全く通用しない。本番環境でユーザーがストレスなく使えるように、パフォーマンスや安定性を常に意識する必要があると痛感しました。正直、大変でしたけど、この経験があったからこそ、バックエンドエンジニアとしての解像度が格段に上がったと思います」

プロダクトマネージャーとの連携で深まった「全体像」への理解

技術的な壁を乗り越える一方で、リュウセイさんはプロダクトマネージャー(PdM)との連携を通じて、「サービスの全体像」への理解を深めていった。

「僕が実装した新規機能について、PdMから『この機能によって、ユーザーのエンゲージメントがどれくらい向上するかを検証したい』という相談がありました。そこで、僕が『その検証のためには、こういうイベントログを仕込んで、こういう指標を計測できるようにしておきましょう』って提案したんです。そしたらPdMがすごく喜んでくれて。『エンジニアがそこまで考えてくれると、開発もスムーズに進むし、ビジネスサイドも助かるよ』って言ってもらえました」

彼は、バックエンドエンジニアとしてAPIを実装するだけでなく、その機能がユーザーにどう使われ、ビジネスにどう貢献するのかという視点を持つことを意識しているという。

「ミーティングでは、『この機能って、具体的にどんなユーザーの、どんな悩みを解決したいんですか?』とか、『これって、数値目標はありますか?』みたいな質問をPdMに投げかけるようにしています。そうすることで、僕自身も開発のモチベーションが上がるし、チーム全体のプロダクト理解も深まる気がしますね」

こうした経験から、彼は「ただコードを書く人」ではなく、「ビジネス課題を技術で解決できる人」へと成長していることを実感している。

「PHPのスペシャリスト」から「テックリード」へ。僕が目指すこれからのエンジニア像

なるほど、プロダクト全体の成功を意識した開発、素晴らしいですね。まさに現場のエンジニアが目指すべき姿だと思います。そんなリュウセイさんが、この先どんなエンジニアを目指しているのか、ぜひ聞かせてください。

はい。このインターン経験を通じて、より具体的に自分の目指すエンジニア像が見えてきました。僕は、PHPのスペシャリストとして、将来的にはテックリードを目指したいと思っています。

PHPのスペシャリストからテックリードへ!具体的なビジョンですね。最後に、これからインターンに挑戦しようと考えている後輩たちに向けて、何かアドバイスがあればお願いします。

はい、もちろんです。僕自身の経験も踏まえて、三つのことを伝えたいです。

PHPの「縁の下の力持ち」として、テックリードを目指したい

この長期インターンを通じて、リュウセイさんはPHPという言語の奥深さと、それが大規模サービスを支える「縁の下の力持ち」としての役割を再認識したという。

「Laravelって、すごく開発しやすいフレームワークなんですけど、大規模なシステムになると、いかにパフォーマンスを出すか、いかに保守性を高く保つか、という部分が重要になってきます。僕はこのインターンで、テスト駆動開発(TDD)や、よりスケーラブルなアーキテクチャ設計の重要性を強く感じました。将来的には、PHPの専門家として、チーム全体の技術的な方向性をリードできるテックリードを目指したいです」

彼は、ただコードを書くことだけでなく、チームメンバーの技術的な成長をサポートしたり、より良い開発プロセスを提案したりすることにも関心があるという。

「自分の書いたコードがサービスとして動くのはもちろん嬉しいんですけど、チーム全体で高品質なプロダクトを効率良く開発していく。そのための技術的な意思決定や、後輩の指導にも興味があります。ゆくゆくは、そういった役割を担えるテックリードになりたいですね」

これからインターンを目指す「PHPを学ぶ後輩」へ伝えたい3つのこと

もし、リュウセイさんと同じようにPHPを学んでいて、これから長期インターンに挑戦しようと考えている方がいるなら、彼から3つのアドバイスがある。

一つ目は、「フレームワークの『なぜ?』を深掘りすること」。

「LaravelやCakePHPといったフレームワークは便利ですが、『なぜこの書き方をするのか?』、『フレームワークの内部では何が起こっているのか?』といった部分まで踏み込んで学ぶと、応用力が格段に上がります。公式ドキュメントやソースコードを読む癖をつけるのがおすすめです」

二つ目は、「テストコードを書く習慣をつけること」。

「個人開発だとサボりがちですが、現場ではテストコードがすごく重要です。僕も最初はその価値が分からなかったんですが、『テストコードがあるから、安心して改修できる』という経験をしてから、その重要性を痛感しました。小さな機能でもいいので、テストコードを書きながら開発してみてください」

そして三つ目は、「自分の開発経験を『言語化』すること」。

「アルバイトや個人開発でどんな技術を使って、どんな課題に直面し、どう解決したのか。そして、そこから何を学んだのか。これらを自分の言葉で説明できるようにしておくことが、面接突破の鍵になります。Qiitaに記事を書いてみたり、LT会で発表してみたりするのも、言語化能力を鍛えるいい練習になりますよ」

僕の次なる挑戦と、今後の学習ロードマップ

このインターンも、残すところあと数ヶ月。リュウセイさんは、現在の業務でより責任ある役割を担いながら、新たなスキル習得にも意欲を見せている。

「まずは、今のプロダクトでテストコードの網羅率をさらに高めることと、大規模データにおけるクエリのパフォーマンス最適化に深くコミットしたいです。最近はDDD(ドメイン駆動設計)にも興味があって、設計段階からよりビジネスロジックに忠実なコードを書けるようになりたいと考えています」

インターン終了後は、バックエンドの知見をさらに広げるべく、PHP以外の言語にも挑戦してみたいと語る。

「Go言語は特に注目しています。パフォーマンスが高くて並行処理に強いので、マイクロサービスアーキテクチャとの相性も良いと聞いています。ゆくゆくは、AWSのより深い知識(FargateやLambdaといったサーバーレス技術)もキャッチアップして、クラウドネイティブな開発にも挑戦したいですね」

道のりは長いが、このインターンで得た「学び方」を武器に、これからも楽しみながら成長していきたい。PHPのスペシャリストから、サービスの未来を設計できるテックリードへ。リュウセイさんの挑戦は、まだ始まったばかりだ。

インタビュー後記

リュウセイさん、本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。

高校時代のWordPressから始まり、大学での体系的な学習、そして制作会社のアルバイトでLaravelと出会い「自分で動かせる」手応えを得た彼のキャリアパスは、まさに「地道な一歩が大きな成長に繋がる」ことを証明していますね。

特に印象的だったのは、「経験の再現性」と「技術への探究心」をアピールする戦略です。単にスキルがあるだけでなく、それをどう活かして、どんな課題を解決できるのか。そして、常に新しい知識を吸収しようとする姿勢は、企業がインターン生に求める最も重要な資質の一つだと改めて感じました。

彼が語ってくれた「フレームワークの『なぜ?』を深掘りすること」「テストコードを書く習慣をつけること」「自分の開発経験を『言語化』すること」という3つのアドバイスは、PHPを学ぶ全ての学生にとって、非常に実践的で心強いメッセージになるはずです。

TechRoidでは、リュウセイさんのような「リアルな成長ストーリー」を届けたいと常に考えています。今日のインタビューが、かつてのリュウセイさんのように、PHPに可能性を感じているあなたの背中を、少しでも押すことができたなら幸いです。

リュウセイさん、本当にありがとうございました。PHPのスペシャリスト、そしてテックリードとしての今後のご活躍を心から応援しています!

コメント